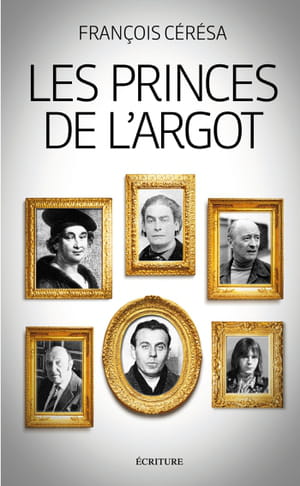

François Cérésa, Les Princes de l’argot : Le salut par la langue verte

Un seul exemple, qui concerne des gens dont le métier consisterait précisément à utiliser et à maîtriser le plus parfaitement possible notre langue. Je veux parler des journalistes qui sévissent dans les médias. Pas plus tard que ce matin, sur une radio que je ne citerai pas, j’en ai entendu deux disserter sur « le pays d’Hollande » (sic). A plusieurs reprises. Ce n’était pas un lapsus, comme je l’ai d’abord cru. Ces ignares, suffisants de surcroît, ne savent tout simplement pas que le français dispose de deux sortes de H, le muet et l’aspiré. Que l’on doit dire « la hache » et non pas « l’hache », « le houblon » et non « l’houblon ». Et, par conséquent, « le pays de Hollande ». Il n’importe, ils plastronnent, conscients de leur supériorité.

Vétille, dira-ton ? Voire. Ce qui est tolérable chez un analphabète et dans une conversation privée ne l’est pas chez un professionnel qui s’adresse à des milliers d’auditeurs. Et je ne parlerai pas de l’inflation de termes anglo-saxons devenus monnaie courante sous les coups de boutoir d’une langue désormais universelle. Ils remplacent, sans vraie nécessité autre que la soumission à la mode, des mots existant en français, condamnés à l’obsolescence. Avant leur disparition définitive faute d’être compris.

Bref, notre langue

dépérit. D’où viendra le salut ? De l’argot. Non celui, chlorotique,

indigent, des banlieues, mis au goût du jour par les rappeurs. Bien plutôt de

la langue verte qui a contribué, au cours des siècles, non seulement à enrichir

le langage, mais à le pimenter, lui

donner des couleurs, introduire des images et des métaphores au pittoresque

souvent désopilant. Encore faudrait-il parler non de l’argot, mais des argots,

chaque métier, chaque corporation ou confrérie – en particulier celle des

apaches et des voyous – ayant ses propres codes, hermétiques, certes, mais

propres à enrichir la vulgate commune.

François Cérésa ne s’y est pas trompé. Il en recense, au cours des siècles, une

quinzaine, du belland au verlan, plus ou moins connus, plus ou moins intégrés.

C’est un domaine qu’il connaît bien pour avoir été à bonne école, celle

d’Alphonse Boudard. Lequel fait partie, avec Céline et Audiard, de son

panthéon. Avec quelques autres qu’il fait revivre dans une galerie de portraits hauts en couleurs,

comme il se doit. Ses Princes de l’argot défient

les siècles. Tous, de Villon à Renaud, ont imprimé leur marque. Leur influence

se retrouve jusque chez les écrivains, y compris les plus

« respectables » qui cultivent à leur suite synecdoque et métonymie,

métaphore et calembour, toutes les figures de style en usage chez les maîtres langagiers.

L’essayiste s’ébroue parmi eux avec une verve et un bonheur communicatifs. C’est un jongleur de mots, un écrivain effervescent comme l’était Rabelais. L’argot, il connaît. Les lecteurs de Service Littéraire, le mensuel qu’il a créé et qu’il anime, connaissent son goût pour les à-peu-près, les jeux de mots, fussent-ils les plus calamiteux. Il aborde la langue en gourmet, il la savoure, Il se damnerait pour une pirouette. C’est dire qu’il est ici sur son terrain d’élection. Non que son livre soit frivole. Ou superficiel. Il repose, au contraire, sur une documentation fort sérieuse, propose de chacun une biographie, des citations, des extraits, des analyses dont la pertinence traduit une connaissance précise du sujet.

Va-t-on chipoter sur tel ou tel de ses choix ? Ergoter sous prétexte qu’il accorde une place bien excessive à Frédéric Dard dont la réputation m’a toujours paru bien surfaite ? Déplorer qu’il fasse si peu de cas d’Albert Paraz (qualifié à juste titre de « méconnu » dans la quatrième de couverture, cité, mais brièvement, comme auteur du Gala des vaches à propos de sa correspondance avec Céline), qui, à mon sens, eût mérité un bien plus ample développement ? S’étonner d’avoir trouvé presque par hasard Jehan Rictus dont les Soliloques du Pauvre ont marqué leur époque et qui valaient mieux qu’une simple citation ? Ce serait faire à Cérésa un mauvais procès. Tous les choix sont, par nature, subjectifs et le sien a de quoi combler les plus exigeants. D’autant qu’une allégresse gourmande anime ces pages et qu’on prend, à les parcourir, un plaisir extrême.

Jacques Aboucaya

François Cérésa, Les Princes de l’argot, Ecriture, octobre 2014, 235 p., 17,95 €.

0 commentaire