Léonard de Vinci livre - une partie - de ses secrets et de son savoir dans le Codex Atlanticus

Cependant, une fois en sécurité, la question majeure, longtemps débattue, de la conservation et du classement de tant de pages insignes et fragiles se posait. De louables tentatives de mise en ordre avaient été faites au XVIIème siècle, avec rien moins que de la colle et des ciseaux, par un sculpteur nommé Pompeo Leoni. Mais son travail, certes méritant, était confus, inégal. Pour éviter davantage de dégradations, il est décidé en 1968 de relier les 1119 feuillets disponibles. Ils forment alors douze volumes. Des spécialistes contestèrent et l’ordre adopté et la méthode choisie. A la suite d’une consultation des plus éminents experts internationaux de l’œuvre de Léonard de Vinci, le Collège des docteurs de l’Ambrosienne a estimé en 2009 qu’il convenait de « libérer » les volumes de ce « carcan » et de procéder à une refonte totale des pages, en privilégiant le classement par thèmes et en préférant un maniement facile à la reliure. Le Codex, désormais protégé, ordonné, pouvait être mis à la disposition des chercheurs et exposé. Ce qui est le cas actuellement puisque les planches sont visibles jusqu’en 2015 à Milan, au cours de présentations successives.

D’abord rappelons que le nom de Codex Atlanticus provient du format des feuilles sur lesquelles les manuscrits originaux ont été montés. Leurs dimensions sont celles utilisées autrefois pour les atlas. Notons aussi que Léonard de Vinci ayant « l’habitude, dans ses écrits, de discuter avec lui-même et de fixer ses pensées sous la forme la plus pure et la plus simple », aurait rempli plus de 13 000 pages. Sans nul doute un grand nombre de pages se sont perdues, les démembrements et les disparitions survenus au cours des temps en ont fait circuler un peu partout dans le monde. Beaucoup ont fait l’objet de copies et de spéculations multiples. Environ 7000 auraient été récupérées. D’autres Codex, comme le Codex Arundel ou le Codex Leicester, ont ainsi été constitués.

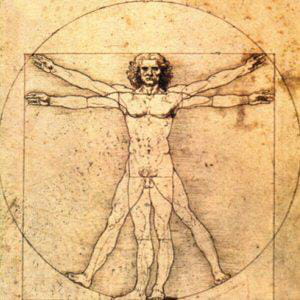

Docteur de l’Ambrosienne, directeur de la Pinacothèque, Marco Navoni a distingué cents feuillets qu’il a regroupés en quatre chapitres : machines de guerre, machines civiles, architecture et géométrie, études de vol et de mouvements. Choix personnel, excluant forcément d’autres dessins qui sont assurément tout aussi extraordinaires. Pourquoi celles-ci plutôt que celles-là ? On aurait souhaité en voir davantage. Mais cette option permet de donner une idée de l’amplitude du génie de ce cerveau fulgurant et ouvre l’espace à d’autres découvertes que chacun peut mener selon ses intérêts propres. Catapultes, fronde géante, espringales à canons multiples, pompes et engins de levage, cintres et ailes mécaniques, aucun domaine que la curiosité, l’ingéniosité, l’inventivité de Léonard n’aient explorés. On mesure à quel point son activité est incessante, son esprit demeure dans un éveil permanent. Il organise sa recherche à la fois systématiquement et librement. Ce qu’il aime, c’est déchiffrer une à une les pages du livre de l’univers, en épeler lettre à lettre l’alphabet fantastique et construire étage après étage un édifice où l’art et la science servent de matériaux d’honneur. A comme architecture et astronomie, B comme balistique, G pour géologie, H pour hydraulique, O pour optique jusqu’au Z de zoologie. Puis il recommence à l’envers, remonte l’échelle du secret des choses. M de médecine, de mathématique ou de musique, G de nouveau pour géographie, puis à nouveau le A, celui d’artillerie, d’acoustique ou d’anatomie. Devant le P, il s’arrête, ébloui, heureux, perplexe peut-être. Choix difficile, fondamental. Quelle déclinaison pour cette lettre majeure : physiologie, peinture, physique, philosophie ? Lettre complice, à tiroirs, pleine de développements complexes, de silences méditatifs, de teintes. Sa lettre de gloire. A chaque fois, il entame une parcelle neuve des champs inconnus de la vie, il approfondit deux, trois, quatre disciplines, entrevoyant partie après partie un peu de ce Tout inconnaissable qu’il le fascine et aimante toutes ses facultés. Une découverte le désorienterait-elle ? Il recoupe ses indices, décuple ses enquêtes, déploie de nouvelles tactiques. Dans le fond, cette comète qui s’enroule au fond du ciel n’est-elle pas parente de ce coquillage qui fait tourbillonner sa nacre selon une révolution similaire, cette fougère qui se torsade, n’est-elle pas voisine en ses contours des remous de ce torrent ? Ces merveilleuses brillances sur l’aile du papillon, il les retrouve au fond de la goutte de rosée. On sent combien Léonard joue avec les hypothèses et se sent à l’aise avec les solutions qu’il énonce et combien il aime ces résonances par-delà les distances.

On élargit toujours un peu plus son savoir en ouvrant un livre sur Léonard de Vinci. Une image en appelle une autre, des perspectives nouvelles et des comparaisons non prévues entre elles apparaissent. Le plaisir est immense d’admirer la perfection de ces dessins, la complexité de certains détails, les ajustements progressifs. Complément inédit de cet album, en scannant les codes qui se trouvent à la fin du livre, le lecteur est invité à voir sur son écran ces planches, à les agrandir, à lire la transcription des textes écrits par le maître toscan, à charger une séquence vidéo. Quel usage extraordinaire Léonard de Vinci n’aurait-il pas fait d’Internet. Son savoir décuplé, sûrement davantage !

Dominique Vergnon

Marco Navoni, Léonard de Vinci et les secrets du Codex Atlanticus, 133 illustrations, 29x36,5 cm, National Geographic, octobre 2012, 208 pages, 42,90 euros.

0 commentaire