« Je t’ai aimé chaque jour davantage » : Albert Le Magnifique, un roman de Brigitte Benkemoun

Entre mémoire et temps, nous le savons depuis Paul Ricœur, il y a le récit comme seul et infaillible moyen de rendre compte de notre passage dans les couloirs de l’Histoire et dans la construction de notre identité. Mais que faire lorsque l’on n’a que quelques imperceptibles morceaux d’une mémoire faillible et plongée dans l’incertitude, voyageant dans des « poussières du possible soufflées dans le vent », pour reprendre ici la métaphore de Philippe Forest pour qui toute vie se joue dans le hasard d’une « infime déclivité » qui décide de nos destins ?

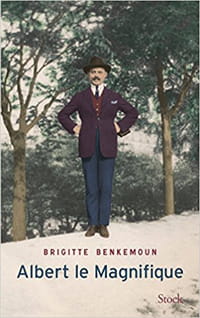

Brigitte Benkemoun a sans doute été confrontée à cette même énigme lorsqu’elle s’est résolue à partir sur les traces de son arrière-grand-oncle Albert Achache dans un roman bouleversant au titre hyperbolique, Albert le Magnifique. Ramener à la lumière le récit de la vie de cet aïeul « rattrapé par l’histoire et assassiné à Auschwitz » dépasse pour elle le travail de minutie d’une enquête et devient une « quête obsessionnelle ». Le préambule chargé d’émotion parle même de son amour secret pour son héros. « J’aime depuis toujours un homme que je n’ai jamais connu », nous dit-elle, dans un élan du cœur qui fait présager la nature de cette biographie qui puise sa force dans un devoir intime, passionnant et tragique de mémoire.

Harmonieuse synthèse entre « récit

constitutif » et « récit de vie » –, la biographie romanesque de

Brigitte Benkemoun s’anoblit par l’attachement qu'elle porte à ce personnage dont le destin tragique réclame réparation devant l’oubli qui ne cesse de rogner sur la mémoire et envahir le territoire tangible de son existence. Car, plus que les faits, plus que l’émotion, ce

qui finit par s’imposer devant son devoir de narratrice-biographe relève d’une force

encore plus secrète et plus exigeante que le simple compte-rendu des faits. Il s’agit

de mettre des mots sur ce qu'il eut de plus secret et de plus profond, sur son esprit rebelle, sa « première

folie », son choix pour « la France, la modernité, la liberté »,

sans s'interdire pour autant de fouiller minutieusement les archives, d’interroger

les témoins et de contredire les rumeurs à la lumière des vérités nouvelles issues

de ses recherches.

Elle n’ignore pas les défis qui

ne tardent pas à se montrer à l’horizon de son exercice d’écriture et auxquels

elle doit répondre pour donner corps à sa narration dans ce face-à-face avec la

réalité historique et familiale. Cette mise en mots a déjà pour elle un modèle

magistral, celui de Patrick Modiano parti à la recherche de Dora Bruder. L’avis

de recherche dont dispose à son tour Brigitte Benkemoun s’incarne dans « deux

vieux clichés aux cadres blancs dentelés », gardés soigneusement dans des

boîtes en carton par une grand-mère qui, de la vie d’Albert, « ne raconte

rien de précis, peut-être parce qu’elle ne sait pas grand-chose ». Et, lorsque

les recherches s’élargissent à l’ensemble de la famille, la conclusion s’impose

comme une évidence, il n’y a « ni maison de famille, ni lettres, ni photos ».

Quant aux pierres tombales, « le temps a dû effacer les noms ».

De par son expérience de journaliste et d’écrivain, Brigitte Benkemoun sait que, pour résoudre ce dilemme, le temps est venu de confier la difficile tâche mémorielle au domaine de la narration, du récit, à l’invention et à l’imaginaire comme seules issues possibles d’un réel qui conduit avec obstination à une impasse. Elle sait aussi que, dans ce voyage vers des territoires encore inexplorés, son être va être transformé au contact avec les siens devenus par la force des choses des personnages dont elle devra assumer l’exemplarité et saisir le sens de leur cheminement à travers une histoire qui devient aussi la sienne. Elle parle même d’une « invraisemblable concordance des temps » comme d’une heureuse anamorphose devenue justement « un miroir déformant qui subitement superpose nos visages et nos vies ».

L’exercice n’est pas sans risque mais

il a le mérite d’être le seul qui tient la route au prix d’un saut périlleux

dans l’incertain et dans l’hypothétique porté par l’abondance des verbes au

conditionnel et des mots exprimant l’imaginaire. Le roman de Brigitte Benkemoun

pourrait pour ces raisons être qualifié de fictionnalité suspendue entre une

quête fébrile de sens et une révérence craintive comme seuls moyens d’affronter

les turbulences de l’Histoire. C’est une des raisons qui la pousse à nous

présenter son Albert le Magnifique, affublé par deux fois de l’image d’un Sisyphe

heureux, selon la formule camusienne, en retraçant son cheminement de Tlemcen à

Sidi bel Abbes, d’Oran en France, jusqu’à Nice, à Drancy et Auschwitz.

Ainsi, le fil narratif du roman peut être accroché au déroulement de l’enquête que l’arrière-petite-nièce entreprend à distance d’un demi-siècle d’histoire pleine de tourments, ce qui fera amplement le délice du lecteur. En cela, le travail de Brigitte Benkemoun mérite l’éloge de la persévérance et du travail de mémoire et justifie le côté épique qui décrit avec beaucoup de talent le monde de l’Algérie d’avant et du début du vingtième siècle, de la communauté séfarade qui y vit, des deux guerres mondiales qui se succèdent, provoquant l’exil vers la France, vers la liberté des Achache, avec la fin tragique de son magnifique héros que la narratrice annonce dès le début de son récit.

Arrivés à ce point de la narration, nous pouvons

nous interroger sur un autre aspect essentiel qui tient cette fois de la

polyphonie de ce roman dont le caractère exemplaire et unique rejoint une

réalité ontologiquement universelle. L’intention auctoriale est ici décisive,

sa place est juste lorsque la narratrice déclare « avant d’être sur ses

traces, j’étais dans ses pas… ». Il ne s’agit donc pas de réécrire une

histoire mais de la recréer de l’intérieur, de l’imaginer telle qu’elle semble

avoir été, de garantir sa véridicité par sa propre participation et par son ressenti et en concédant ainsi au temps toute la sève dont se nourrit sa substance légendaire. C’est

dans ce sens qu’il faut comprendre l’épithète superlatif de « magnifique »

que Brigitte Benkemoun colle à son héros, comme une « valeur inestimable à

la mesure de son obsession » mais aussi comme une image qu’elle souhaite

rendre « plus claire et plus nette ». Le travail de l’écrivain consisterait donc en cette question de justesse, de balance des lumières - pour utiliser un terme emprunté à la technique photographique - qui ne devrait pas

heurter le regard de ceux qui, appelés à revivre l’œuvre de l’intérieur, prendraient place parmi les personnages qui y résident et deviendraient leurs proches.

« Je t’ai peut-être inventé,

sublimé, ou trahi », écrit Brigitte Benkemoun à la fin de son livre, en

ouvrant large les portes contiguës d’une vie ou d’une légende ou, peut-être,

des deux, tellement elles sont interchangeables et mènent de pair vers le territoire insondable du mystère de l’être. Celui d’Albert le Magnifique nous interpelle à

travers des évènements dont l’actualité reste tout aussi forte qu’il y a

cinquante ans, ce qui à l'échelle de l’Histoire n’est qu’un soupir hélas incapable d’apaiser

nos peurs et nos remords, mais suffisamment long pour espérer à faire un pas de

plus pour rendre meilleure, exemplaire et visible sa durable mémoire.

Dan Burcea (19 mars 2017)

Brigitte Benkemoun, Albert le Magnifique, Éditions Stock, 2016, 306 pages, 19,50 euros.

0 commentaire