20 ans de western européen

Alain Petit s’apprête à publier dans quelques semaines une somme sur Jess Franco, empereur incontesté du cinéma bis, réalisateur de près de deux cents films, mais il met d’ores et déjà à notre disposition un savoureux hors-d’œuvre — la réédition (luxueuse) de 20 Ans de western européen, essai diffusé à l’origine ultraconfidentiellement il y a un tiers de siècle.

Ça a l’apparence d’un livre, ça a la couverture d’un livre, c’est un livre. Mais, en même temps, ce n’en est pas un. Quand on ouvre en effet ce volume, on découvre un beau papier, une impression parfaite, mais une composition artisanale qui renvoie, sinon à Mathusalem, du moins au temps où les ordinateurs n’existaient pas encore et où les ciseaux et la colle étaient les outils essentiels des maquettistes.

20 Ans de western européen d’Alain Petit est en fait la réunion de cinq « cahiers » qui n’avaient alors séduit aucun éditeur professionnel et qu’il avait donc édités à (dé-)compte d’auteur à la fin des années soixante-dix avec la complicité de son ami aujourd’hui disparu Roland Pourquery. Toutes les pages sont reproduites à l’identique à partir des montages originaux qui dormaient au fond d’une armoire. Plus fac-similé, tu meurs.

C’est qu’il n’y a pas de milieu quand on s’aventure dans la maison Nostalgie. Ou bien, comme le fait Nicolas Stanzick pour Midi-Minuit Fantastique, on garde les murs d’origine, mais on refait toute l’installation électrique, toutes les peintures, toute la plomberie. Ou bien, et c’est l’option retenue par Alain Petit, on laisse tout en l’état, même si les interrupteurs sont encore en porcelaine et les murs tapissés de papier peint à fleurs. Paresse ? Non, choix esthétique et épistémologique. Alain Petit s’est dit, à juste titre, que s’il refaisait un peu, il s’engageait dans une spirale qui l’obligerait vite à tout refaire. Or cette réfection générale a été faite ailleurs, puisque le western européen (et le western italien en particulier) a constitué le sujet de divers ouvrages, plus épais et plus sérieux (au bon sens du terme) les uns que les autres, dès lors qu’on s’est rendu compte que Sergio Leone et quelques autres artisans du genre méritaient d’être considérés comme de véritables metteurs en scène. En France, nous avons les travaux de Jean-François Giré. Aux États-Unis, on ne compte plus les ouvrages de Christopher Frayling, pour ne citer que ceux-là.

Était-il alors utile de republier ces cinq fascicules, lacunaires de l’aveu même de leur auteur, puisqu’ils ont été rédigés à une époque où même les cassettes vidéo n’existaient pas et où, par la force des choses, certains films étaient inaccessibles ? Réunir des informations précises était d’autant plus difficile que le western européen était, au moins au départ, une jungle de pseudonymes. Sur les premières affiches de Pour une poignée de dollars, le réalisateur se nommait Bob Robertson et le compositeur, Dan Savio. Et Gian-Maria Volonté s’était rebaptisé John Wells. Sans parler du très authentique Américain Brett Halsey (partenaire de notre Sheila dans Bang Bang) qui, on ne sait trop pourquoi (car il est apparu dans des westerns très respectables), adopta un temps le pseudonyme de Montgomery Ford…

Quel a été à l’époque le tirage initial des cinq fascicules regroupés dans cet ouvrage ? Étiez-vous rentrés, votre éditeur Roland Pourquery et vous-même, dans vos frais ?

Alain Petit <> Nous étions partis sur la base d’une centaine d’exemplaires, en tout cas pour les premiers cahiers. Par la suite, je pense que Roland Pourquery avait décidé de faire tirer moins d’exemplaires d’un coup, se réservant la possibilité d’un retirage, mais je ne me souviens plus du nombre exact (cinquante, peut- être) et je ne saurais vous dire s’il y eut effectivement un second tirage. J’en doute un peu…

A vrai dire, je ne m’occupais pas du tout de la diffusion. J’établissais les maquettes et je les remettais à Roland Pourquery. Après quoi, il s’arrangeait avec la personne chargée du tirage, et la rétribuait.

Nous avons dû partager une fois ou deux de maigres bénéfices, grâce auxquels j’ai pu m’offrir quelques paquets de cigarettes et quelques places de cinéma. Étant donné les frais qu’avaient entraînés le tirage des photos dans un laboratoire professionnel et le temps passé à rédiger puis à établir la maquette, l’opération a été déficitaire. Mais le fanzinat n’a jamais été une entreprise commerciale…

A vrai dire, il n’y a rien là de foncièrement nouveau, et il y a toujours eu deux types de nostalgie : nostalgie d’une époque qu’on n’a pas connue (celle qui nous fait nous pencher sur le cinéma des années trente-quarante) ; et, le temps passant, nostalgie d’une époque qu’on a connue, liée, elle, aux souvenirs d’enfance, d’adolescence, à des émois, cinéphiliques ou autres.

Ce me semble aussi être un problème de société. Les temps sont tellement difficiles à l’heure actuelle que nous ne sommes pas loin de penser que nous avons, à notre insu, vécu un âge d’or — en ce qui me concerne, la période des années soixante-soixante-dix (alors même que les problèmes ne manquaient pas).

Prenez par exemple la protection sociale : elle ne cesse de se dégrader depuis une vingtaine d’années. Prenez la condition des travailleurs qui ne trouvent plus d’emplois décents à plein temps, et qui n’ont plus ni sécurité de l’emploi ni perspective de carrière.

Il y a des gens qui passent béatement leur temps devant les émissions de télé-réalité, devant une console de jeux vidéo ou qui, quand arrive le week-end, s’en vont remplir ces nouveaux temples cinématographiques format « mouchoir de poche » qui diffusent les blockbusters du moment.

Mais il y a ceux qui refusent ce système et qui se réfugient dans la nostalgie et que je comprends ô combien ! Si, dans la mesure de mes faibles moyens, à travers mes souvenirs et mes nostalgies personnelles, je puis les aider un peu dans leurs choix, c’est pour moi une raison supplémentaire de rester en vie.

A ceux qui, du fait de leur jeune âge, n’ont pas pu se procurer les éditions originales et qui ont rêvé de les acquérir, mais également aux lecteurs plus anciens, puisqu’il s’agit d’une réédition « de luxe » qui leur offre des documents photographiques reproduits dans une qualité optimale.

Avez-vous des remords quand vous relisez certaines choses que vous avez pu écrire ?

Pas vraiment. Je pensais sincèrement tout ce que j’ai pu écrire à l’époque. Avec le recul du temps, mes jugements parfois un peu sévères se sont adoucis, mais, globalement, les films que je jugeais mauvais ne sont pas devenus meilleurs !

Inversement, trouvez-vous, en relisant votre prose, des sujets de fierté ?

Je suis toujours en accord avec mes opinions d’alors. Je suis assez fier d’avoir sorti du lot des perles rares, quelques grands films du genre mal connus. Je ne changerais pas, par exemple, mes dix films préférés. Le temps, j’espère, m’a donné raison, même si on peut s’étonner de ne trouver qu’un Sergio Leone dans cette sélection. C’était une démarche délibérée, Leone étant déjà en 1980 universellement célébré.

Oui, il y en a. Des filmographies incomplètes, des informations erronées sur certains comédiens… Nous n’avions pas, à l’époque, accès à certains films. Il était par exemple impossible de traiter du western loukoum. Tout cela a été superbement corrigé vingt-deux ans plus tard par Jean-François Giré, avec les moyens d’aujourd’hui qui sont quasiment illimités. Son ouvrage sur le genre, Il était une fois le western européen, est exemplaire.

Vous soulignez l’importance du fantastique dans le western italien. Pourquoi cette osmose était-elle rarissime dans le western américain?

N’exagérons rien. Il y a eu quelques incursions mémorables du western américain dans le fantastique le plus pur. Dans le serial d’abord (le Cavalier miracle/1935, The Phantom Empire/1935), puis dans des séries B comme Dans les Griffes du vampire, d’Edward Dein (1959), The Beast From Hollow Mountain (1956), Billy the Kid vs Dracula et Jessie James vs Frankenstein’s Daughter de William Beaudine en 1966.

C’est là encore affaire de générations. Aujourd’hui, un gamin de quatre ans joue déjà sur une tablette informatique... Et Internet permet de voir et éventuellement de télécharger des films rares, réputés invisibles, ou aussi de télécharger des livres entiers et de les stocker sur disque dur.

Cela dit, tout le monde ne voit pas les choses sous cet angle et le fétichisme de l’objet précieux existe encore. En ce qui me concerne, rien ne saurait remplacer la volupté de tenir entre ses mains un beau livre, disponible à volonté sur ses étagères.

L’odeur du papier, de l’encre, est liée à mes souvenirs d’enfance. Il m’arrive de renifler les Dupuis des temps jadis (Buck Danny, Lucky Luke) et d’y retrouver cette odeur si caractéristique qui était déjà la leur il y a soixante ans. Donnez-moi une manière plus économique de voyager dans le temps !

Beaucoup de westerns européens étaient assez mauvais, mais leur attrait venait de leur caractère peu accessible et de la part de mystère qui s’attachait à eux. L’accessibilité immédiate offerte aujourd’hui par Internet ne tue-t-elle pas le désir ?

Le désir de voir un film existe toujours. On peut passer ses journées à télécharger des films rares, dix, vingt ou plus par jour, mais cela ne donne pas pour autant le temps nécessaire pour les voir tous. Chacun peut aujourd’hui se constituer sa petite cinémathèque idéale, mais quand vient le moment de choisir un de ces films, on se retrouve devant le même dilemme que quand on consultait autrefois Pariscope ou l’Officiel des Spectacles.

Je tiens beaucoup à l’expression western européen. Sans le système des coproductions européennes, les choses auraient été différentes. Presque tous les meilleurs westerns européens ont été tournés en Espagne, avec des techniciens espagnols, des seconds couteaux espagnols, des décors, des paysages espagnols et des têtes d’affiche de toutes nationalités. Sans financement allemand, espagnol, parfois français, rien n’aurait été vraiment possible.

Certes, les maestros étaient d’origine italienne, les meilleurs scénaristes aussi, les plus grands compositeurs itou, mais quand même… Si vous aviez fait tourner Sergio Leone dans la banlieue romaine, avec des comédiens exclusivement italiens et le budget étriqué d’une série B locale, je pense que la donne aurait été modifiée.

N’oublions pas également que les premiers vrais westerns européens (les Winnetou) ont été financés par les Allemands et que le phénomène s’est développé en Espagne grâce à des producteurs américains venus profiter des coûts de tournage « ras les pâquerettes » du cinéma espagnol. Les cinéastes espagnols qui n’étaient pas bêtes ont très vite commencé à produire des westerns de leur crû. Les Italiens ont pris le train en marche.

Quel est le western européen que vous conseilleriez de voir à quelqu’un qui n’aurait jamais vu un western européen ?

Pas facile… Allez, je dirais Django.

Question subsidiaire : Comment se fait-il que votre ami Jess Franco, qui a tout fait, et même n’importe quoi, n’ait jamais tourné de western ? Parce qu’il était espagnol et que la plupart des westerns majoritairement espagnols sont peu enthousiasmants ?

Je ne suis pas d’accord avec vous : le cinéma espagnol a produit de bons westerns, plus qu’on ne le croit généralement. Peu de chefs-d’œuvre sans doute, mais quand même de sacrées bonnes surprises, comme le Condenados a vivir de Joaquin Romero Marchent, les Quatre desperados ou l’Homme qui tua Billy le Kid de Julio Buchs.

Pour ce qui est de Jess Franco, les choses étaient très claires : Jess adorait le western américain et considérait qu’il commettrait un sacrilège s’il réalisait un western européen. Il avait, à plusieurs reprises, été contacté en ce sens par des producteurs. Une fois, une seule, un projet trouva grâce à ses yeux. Mais il était impérieux pour lui que son casting soit américain. Il aurait voulu, par exemple, Guy Madison. Le producteur lui proposa Anthony Steffen (de son vrai nom Antonio Luiz De Teffè). Il refusa purement et simplement, par respect pour le genre. Il a malgré tout signé dans les années soixante un néo-western dont l’action se déroule au Venezuela, une espèce de Zorro : le Jaguar.

Propos recueillis par FAL

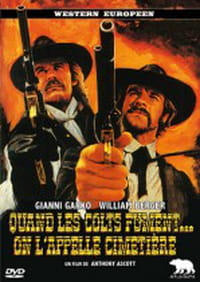

Alain Petit, 20 ans de western européen, Artus Films, octobre 2015, 330 pages, 39 eur

0 commentaire